當「通識資訊教育」遇見「服務學習」──學生學習成效行不行

文/范崇碩.國立中正大學通識教育中心專案助理教授

自80年代開始,各大專校院皆致力於推廣資訊素養教育,以利提升學生將所學應用於生活。近年來,教育部不再僅僅著重於專業課程,而是推行「96-99年通識教育中程綱要計畫」,以解決過去以問題為主體的教育方式,培育學生反思與整合的能力。筆者以此為核心,設計一套通識教育課程及相關檢驗成效的方式,以下詳述計畫發想、問題意識、研究設計、成效評估作法、分析結果與結論。

計畫的發想與問題意識

筆者任職於國立中正大學,學校地處屬於農業縣的嘉義縣,就業機會相較匱乏,導致縣民平均可支配所得偏低。遠離都市的偏鄉,教育資源也相對不足,如圖一所示。

都市學生走出校園,便可看見全世界;而偏鄉學生走出校園,只能看見一片農田。感受到學生的學習成效與都會區的落差日益擴大。在數位年代,資訊科技教育須向下扎根,筆者認為應以教育為依歸,以利縣民學子翻轉社會地位。亦即,筆者期許以活化嘉義縣之中學資訊科學教育為目標。

筆者身為高等教育機構之教育人員,觀察出下列兩點教育現場之狀況:第一,教師須確切了解學生修課前與修課後之差異,才能作為未來調整授課大綱之依據。為此,筆者運用Arduino UNO作為通識物聯網通識課程之教材,較易入手,以利非資通訊相關系所學生學習。另外,搭配筆者自行設計的問卷,以及資訊能力檢測工具進行調查及前後測,用以分析學生的計算思維、邏輯思考與資訊素養的提升程度。

第二,大專校院鮮少將「通識教育之資訊課程」與「服務學習」制度結合。於是,筆者透過完備服務學習的制度,促使大學生將課堂所「學習」的資訊素養,「服務」於鄰近中學,讓中學生實際受惠。透過大學端的人才培育,並於中學端服務學習,強化國立中正大學與嘉義縣中學連結合作,完成大學之社會責任。筆者設計完善之問卷調查、資訊能力檢測工具,與通識教育資訊課程結合服務學習,未來將可供各大專校院資訊領域教師作為參考材料。

通識教育格外講究「解決問題」與「跨域思考」的能力,此為資訊素養的重要內涵。教育部於2017年推行教學創新試辦計畫,期望打破成規,鼓勵學生嘗試多元學習。筆者於本校開設「資訊創意」通識教育課程,以新的數位教材與教材法,引領學生跨領域的學習,呼應教學創新試辦計畫。

因嘉義縣學習資源相較不足,筆者配合本校通識教育中心所執行的USR計畫,辦理教師專業增能工作坊、中學生機器人實作營,及大學生服務學習制度。透過大學教師的專業講授,提供中學教師物聯網、人工智慧與機器人等相關技術與應用。工作坊所使用教材亦直接交由各中學教師,以利進行調整,進而符合不同教學場域的需求。除此之外,辦理中學生機器人實作營,培養中學生的計算思維能力,藉以提升團隊合作及創新思考能力。上述兩活動皆在國立中正大學舉行,由大學生協助教學與輔導。再者,為了完備服務學習制度,使大學生深入中學校園,為中學端注入高等教育資源,讓其享受到更佳優良的學習品質,善盡大學社會責任。

研究設計

一、研究架構

我們欲了解:本校通識教育課程中,透過與服務學習制度的結合,是否於實踐大學社會責任的同時,亦提升學習成效。筆者以文獻學理為依憑,於通識教育中的物聯網實作課程進行研究。在課前準備與規劃、教師專業講授的教學法下,提出大學生於資訊素養方面的學習成效評估模組。另外,搭配服務學習,帶領大學生走出校園,將所學的資訊素養服務於鄰近中學,使大學資源注入中學端。為此,筆者亦提出服務學習的成效評估,作為往後調整授課大綱之科學依據。

在完成訂定研究動機與目的並釐清相關研究問題後,便進行文獻探討,最後完成相關教學主題的擬定。課程規劃結束後,再對修課同學進行三大評測項目,分別為問卷調查法、資訊能力檢測,及服務學習成效評估。透過了解學生於修課前後的差異,將評測結果歸納,反饋給課程規劃,以供教師日後調整課程內容,有實際參考依據。

二、研究範圍

首先界定研究範圍,並深入探討調查研究法、筆者自行改編資訊能力檢測工具,及服務學習成效評估。課程中使用Arduino UNO作為物聯網通識課程之教材,透過做中學的方式,提升大學生的學習動機。另也使筆者明確知曉學生學習狀況,以及修課前後的進步程度,以便作為日後修改授課教材與進度的科學依據。

三、研究對象

研究對象以選修資訊創意通識課程的學生為主,對其進行先前所述的種種問卷及測驗的評估。值得一提的是,本課程僅對無資訊相關專業知識的學生開放選修,擋修資訊工程學系、電機工程系、通訊工程學系、會計與資訊科技學系及資訊管理學系的學生,期望引導非資通訊相關系所之大學生,透過跨領域的學習方式,激發出彼此獨特的競爭優勢與價值。

四、研究方法及工具

筆者於學期第一週,對選修「資訊創意」課程的學生,進行基本認知問卷調查、資訊能力檢測,與服務學習成效評估等測驗,以充分掌握學生之資訊素養程度,也利於日後與期末考周進行的測驗比對,以了解學習成效。藉由上述課程前後的測驗,得以檢視學生的成長軌跡與幅度,筆者採用之研究方法如下:

(一)問卷調查法

透過問卷,統計、蒐集學生對物聯網或程式設計的理解,掌握學生自評課堂表現,並充分理解學生處理問題時的能力、思索邏輯。

(二)資訊能力測驗

協助教師觀察學生的計算思維,了解修課前、後的差異。亦可藉由測驗過程提升學生的思考動機,並增強創意思考的能力。以情境式問答方式進行,向學生詢問資訊素養相關問題,以趣味測驗方式,提供學生舒適但真實的測驗方式。

(三)服務學習成效評估

藉以讓教師得知大學生的校外服務學習情況,提供教師往後修改教學引領與教材規劃的建議。針對學生設計課堂知識專業程度表,及服務學習熱誠評量表,由研究生擔任助教,協助記錄修課學生的課堂知識認知程度,以及服務學習熱誠。此外,教師於期中考前與期末考前,帶領學生進行課程討論反思,再透過學生反芻過後的心得,授課教師即可綜合評估學生之表現。

成效評估作法

於修課前與修課後對學生進行問卷、資訊能力檢測與服務學習成效的調查與測驗,藉以評估學生的學習表現,使教師取得教學反饋,以明確日後修改教材之方向。

問卷結果能評估學生的程式設計理解程度、課程踴躍發言率、對自身邏輯思考的信心度、課堂知識程度與服務學習熱誠度。而資訊能力檢測的題目,則可進行難度分析,目的在評估選項的通過率。此外,亦計算試題難度,即全體受試者答對的百分比。最後會評估前後測難度差異,才得以確保學生真實的學習成效。前後測的難度通過率進行相依樣本t檢定,若t值為負值並顯著,表示學生們在該題的計算思維有明顯的進步。

於上述內容外,筆者根據前後兩次測驗結果完成幾項分析(如:四分位差摘要表、項目鑑別度分析、誘答力分析、前後測總分差異分析,參照獨立樣本t檢定與成對樣本),以利評判是否達到顯著相關程度及顯著水準程度。

●學習成效評量工具

於109學年度第一學期,藉由本校通識教育中心選修課程「資訊創意」,進行問卷調查與資訊能力測驗。問卷共10題,不列入學期計分。

資訊能力測驗區分題目難易,並依此計分。方式為正確給分、錯誤扣分,略過則不給分與不扣分。總計施測15題,分為易、中、難三種難度,各難度皆有5題。簡易的題型,答題正確得4分;難度適中者,答題正確得7分;困難的題目,答題正確則得9分。總成績最低0分,最高100分。

另外,結合服務學習制度,因此訂立服務學習成效評量。此評量規劃為三個部分,分別為課堂知識專業程度、服務學習熱誠及課程討論反思。

課堂知識專業程度於正式進行服務前進行,在校內進行知識的評比。確保該生具有足夠的專業知識,才可將所學貢獻於鄰近中學,不至誤人子弟。

服務學習熱誠則是除了於課程中習得專業知識,另外利用課餘時間,讓學生跨出校園、服務中學。教學助理(碩士班研究生)以服務學習熱誠評量表為準,進行公正的評比,藉以培養學生正確的服務學習觀念。

課程討論反思則是當大學生在服務學習中發現問題,可利用課堂所學的專業理論為基礎,進一步提出解決方法。教師亦會引導學生理解服務學習的實質意義與價值。最後透過分享彼此的服務學習心得,使學生看見自己的服務成效。

分析結果

針對兩次的問卷調查,以及資訊能力檢測的結果,可得知學生實際的成長幅度,相關說明摘述如下:

一、問卷調查

問卷總共有10題(5至14題),分為三類,包含對資訊素養的了解程度、學生表現,與處理問題及邏輯思考的能力。

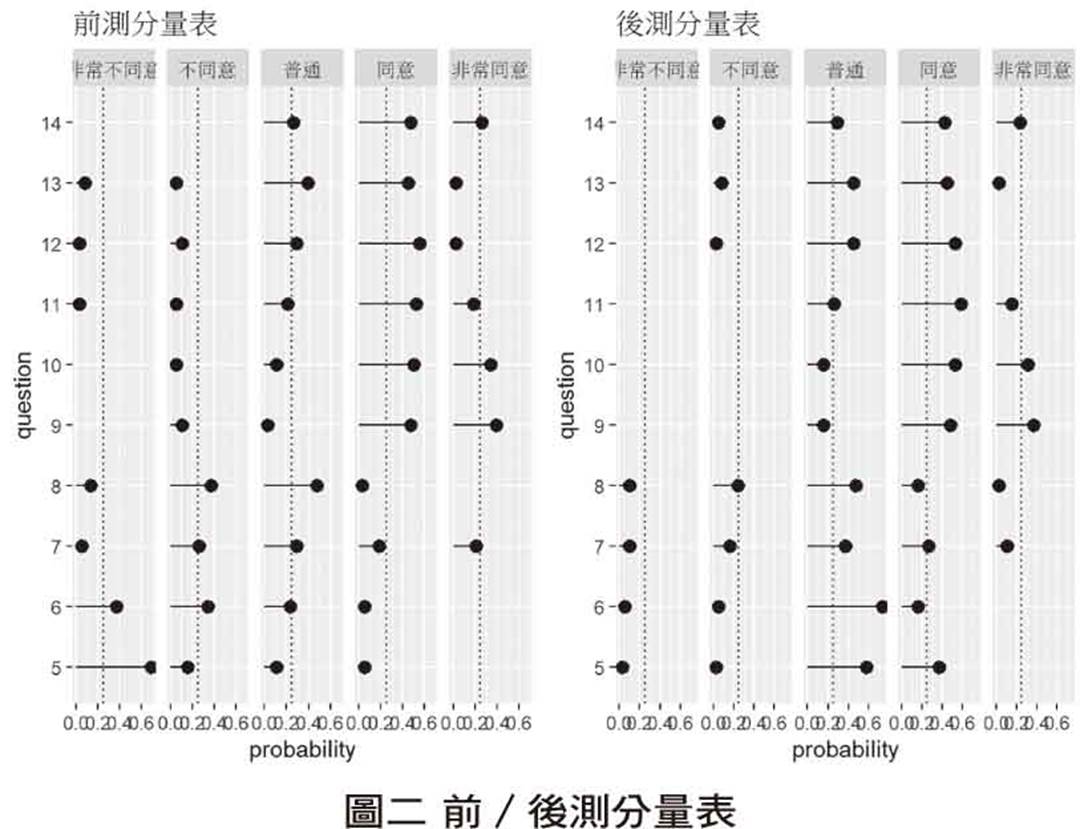

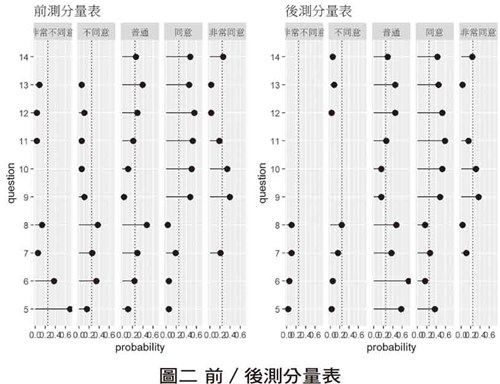

由圖二可知,學生於學期初對學習的內容較不熟悉,多數人選擇普通以下,表示此次修課同學較少接觸程式設計的相關領域,如前測分量表所示。但在後測中,此類題目選擇普通以下的人數有大幅減少,且自第9題開始完全無人選擇非常不同意。顯見此次課程,有助於提升同學對程式設計的了解,且在課程進行之後使得同學在資訊領域的自我滿意與認知程度都有所提升。

筆者將修課同學依據問卷的分數,分為高分組與低分組,並藉此進行t檢定,比較在同題目下的高分組與低分組表現,作為衡量問卷題目的鑑別度。結果發現,部分同學對於自己的自信提升程度與愉悅程度和其他同學有所差異。而在上課後,大部分的同學對於程式設計有更深入的理解。另外,可以發現同學在課堂前後的平均分數有顯著差異,p-value為0.006。表示同學在此課堂後,對於後續的自我成長程度有顯著提升。

二、資訊能力施測

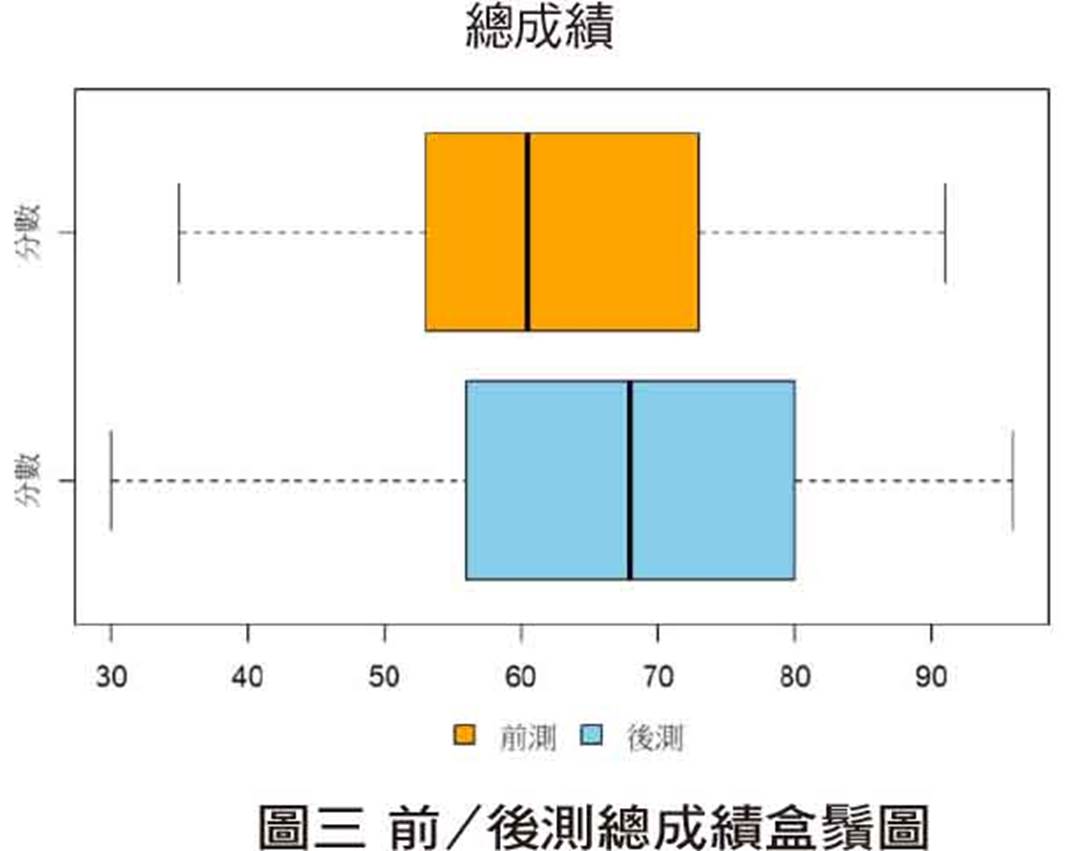

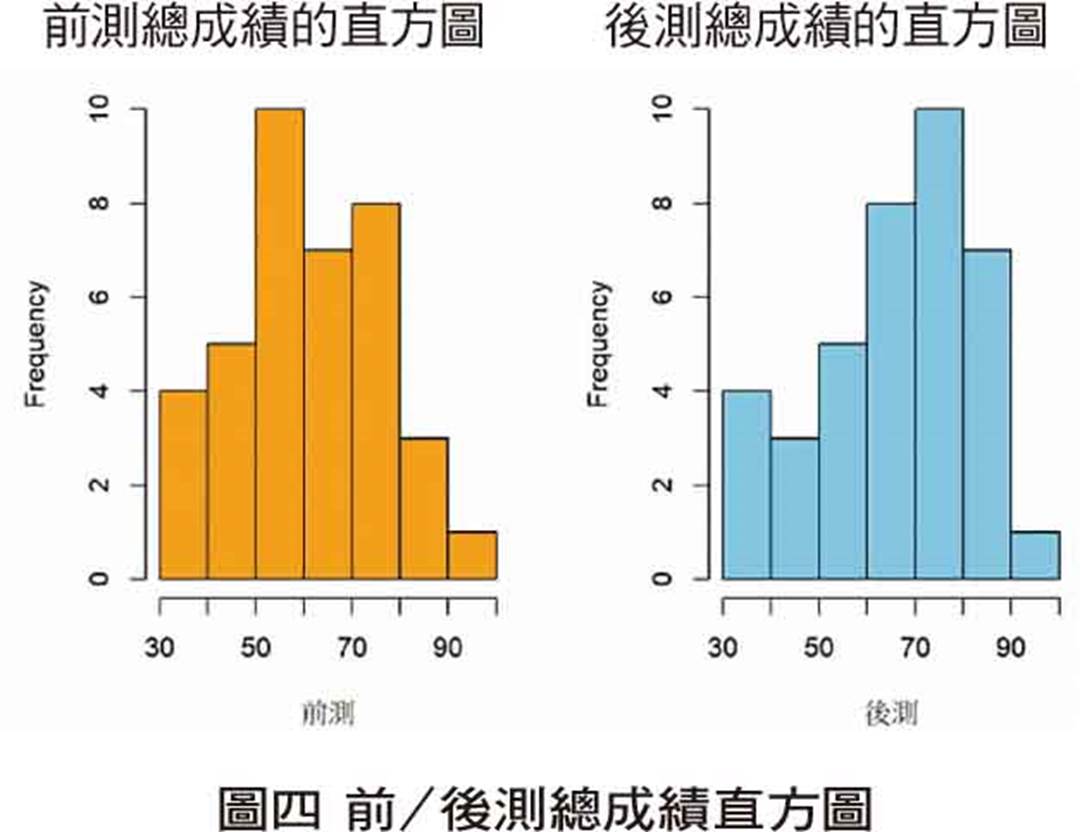

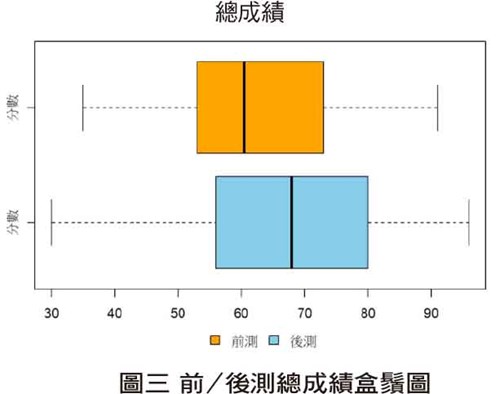

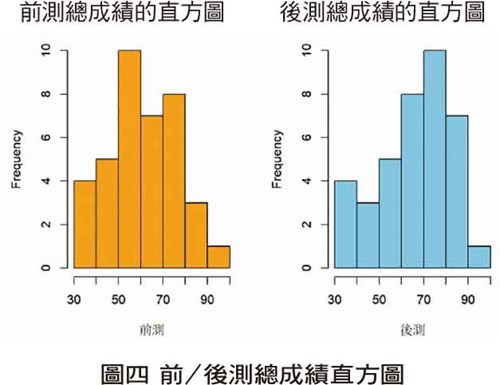

從盒鬚圖(圖三)中可以看出前後測均無離群值,且後測分布較分散。經由一學期的課程後,雖資料的分散程度加大,但中位數提升近十個單位,共提升百分之11.6,原先整體表現不佳的題目也明顯改善。因此整體來說,課程對分數提升有所助益。而直方圖(圖四)的呈現結果,高峰的位置自50分至60分移動至70至80分,表示大多數同學的分數有所提升。

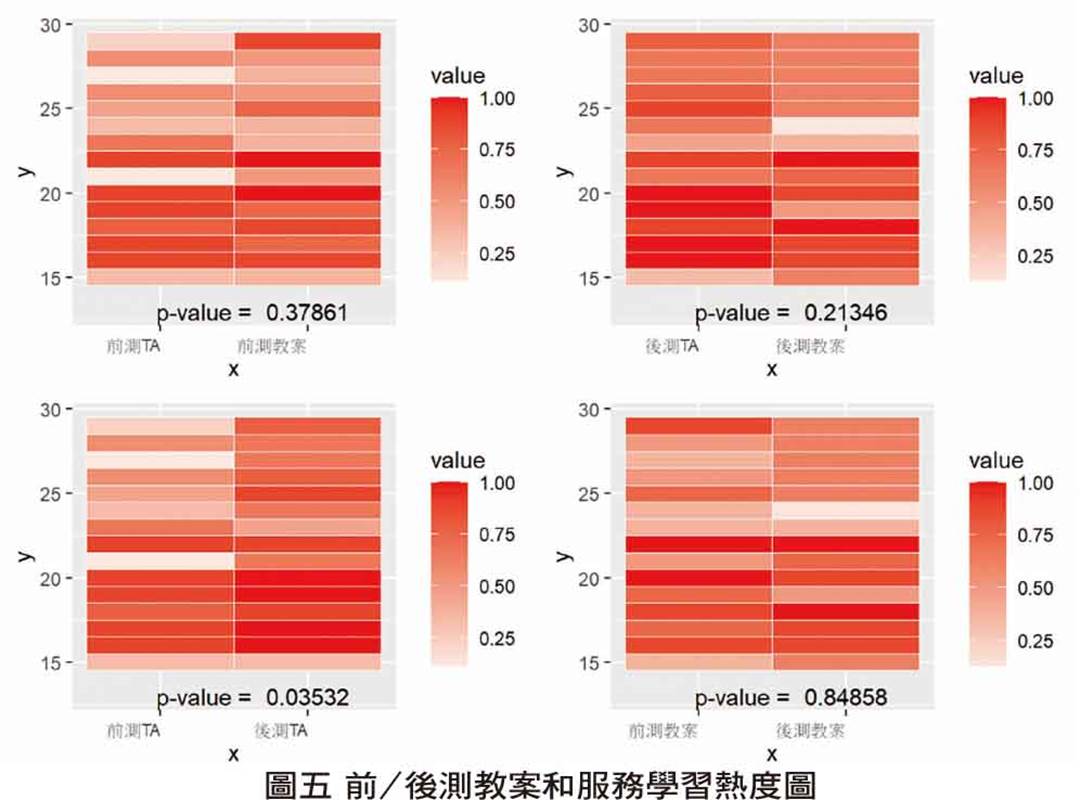

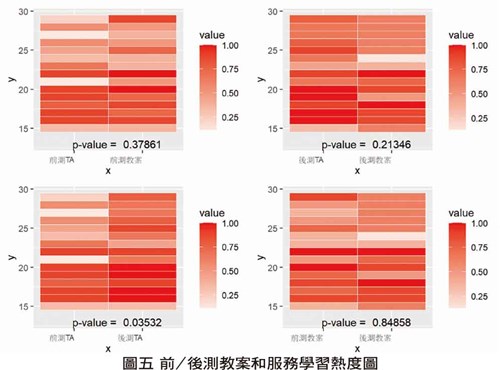

筆者以熱度圖(圖五)來呈現教案和服務學習的檢定結果。經由對比發現,僅有教案組的兩次問卷填答成績相對較為顯著。第二張表格顯示,TA組與教案組,除第三、第四題外,其餘題目皆有明顯差異。表示同學未上課前,不了解程式設計對職場的助益。至於「我在課堂討論的時候,會踴躍發表意見」的作答情況較單一,推測是因受到教育體系的影響,使學生有固定的回答標準。

後測中,兩組在每一題的差異都不顯著,可能是因為兩組於上課後皆有提升,因而檢定結果反而減少差異。然而,單以TA自身的前測與後測進行比較時,可以發現在前兩題都具有顯著性。表示同學依上課內容,了解程式設計如何應用各式職涯,且透過服務學習,使課堂討論踴躍程度上升。除上述透過測驗獲得的成果外,筆者也帶領大學生進入中學校園進行校外的服務學習。

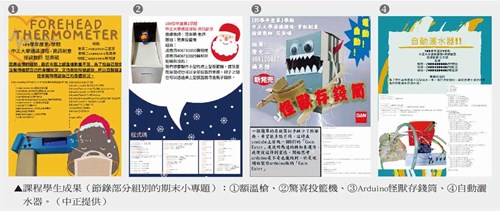

再者,筆者亦於課程中引領非資通訊系所大學生製作出屬於各組的實質成果,不僅使學生於課程獲得更大的成就感,也利於同學們在就業的路途上,有作品的加成,找到各自能夠發光發熱的領域。

結論

筆者基於嘉義縣文教力的缺乏,透過開設通識教育課程,由大學出發,逐步擴散至中學教師與中學生。為因應學習者皆為非資通訊相關系所的教師與學生,筆者採用Arduino UNO作為「資訊創意」課程的基石,搭配針對學生背景知識的「問卷調查」與「資訊能力檢測」,在學期前後各做一次的測驗中,確認課程對學生的計算思維、資訊素養與問題解決的提升程度。另外,為使鄰近中學能與大學共享知識,筆者在課堂中融入「服務學習」。此作法不僅檢視學生的學習成效,也使其實踐大學社會責任。筆者設計以上三項量表,目的在於使教師今後得以擁有科學依據,並舉此滾動式調整課程。

經統計分析,「問卷調查」的結果顯示此課程有助於同學了解程式設計相關領域,且在課程進行後,同學在資訊領域的自我滿意與認知程度都有所提升。且前後兩次的問卷調查,量表信度皆大於0.7,期望本研究能作為未來學術參考之用。在「資訊能力檢測」的結果中發現,相較於前測成績,後測有所成長。前測中位數約60分,後測則進步為67分,提升11.6%。在「服務學習成效評估」中,顯示學生能理解上課內容,且了解程式設計該如何運用。總體而言,可清晰說明服務學習與通識課程間的連結,將為學習成效帶來體感的成長外,於數據的分析報告中,更加能夠說明大學生為社會帶來的莫大貢獻。

檔案下載

- p11-16 當「通識資訊教育」遇見「服務學習」──學生學習成效行不行 pdf

- 更新日期:

- 資料點閱次數:3091